「卵アレルギーはいつから克服できるの?」

「アレルギーって遺伝なの?」

お子さんに食物アレルギーがあるとわかった瞬間、どうすればいいのか悩んでしまう親御さんも多いと思います。私もその一人でした。娘は生後11か月で卵アレルギーを発症し、それから1歳半になるまで、卵を含む食材をすべて除去した生活を送っていました。

この記事では、食物アレルギーを発症したときにどんな流れで病院を受診すればよいのか、またアレルギーは本当に遺伝するのかについて、私の体験談を交えてお伝えします。同じように悩む方の参考になれば幸いです。

結論

食物アレルギーがわかったら、まずはかかりつけの小児科で診てもらうことが大切です。普段の健康状態を把握している先生に相談することで、緊急性の有無や初期対応を判断してもらえます。

ただし、食物アレルギーは専門的な検査や段階的な食事指導が必要になることも多いため、早めにアレルギー専門外来を受診するか、紹介してもらうのが安心です。かかりつけ医と専門医、両方の力を借りながら進めていくのがベストだと思います。

アレルギーは、親がアレルギーでなくとも発症します。

卵アレルギー発症

娘の離乳食は生後6か月からスタート。おかゆや野菜、魚、肉、卵黄と順調に進めていました。ところがある日、卵1個を電子レンジで加熱した卵焼き風のものを5分の1ほど食べさせたところ、30分後に全身に赤い発疹と膨疹(ぼこぼこした発疹)が…。すぐにかかりつけ医へ駆け込みました。

先生に診てもらい、アレルギーを抑える薬を処方してもらい診察は終了。このとき娘は生後11か月。先生からは

「1歳半になると卵を食べられるようになる子も多いですよ」

と説明を受けました。※これはあくまで一例であり、すべての子どもに当てはまるわけではありません。卵アレルギーの進め方は個々の状態によって異なるため、必ず主治医や専門医の指示に従ってください。

私はその言葉を聞いて、1歳半までは卵を完全除去して過ごすことにしたのです。

保育園の給食はどうなる?アレルギー検査は必要?

卵アレルギーがわかったあと、保育園の先生から

「アレルギー検査はされましたか?」と聞かれました。

当時の私は「病院で言われた通りにしていれば大丈夫」と思い込んでいて、

正直、血液検査の必要性すら知りませんでした。

ですが、保育園では給食で多くの食材を扱うため、

“他のアレルギーがないか”を確認する必要があると聞き、初めて検査を受けることにしました。

念のため、かかりつけでアレルギー検査を実施

かかりつけ医で血液検査を受けた結果、

卵ほど高い数値ではないものの、鶏肉にもアレルギー反応が出ていることがわかりました。

それまで娘は普通に鶏肉を食べていたので、かなり驚きました。

先生からは

「鶏肉もアレルギー項目として保育園に提出しますか?」

と聞かれ、正直迷いましたが、

もし園で何かあったら怖いと思い、卵と鶏肉の両方をアレルギー除去として記載してもらうことにしました。

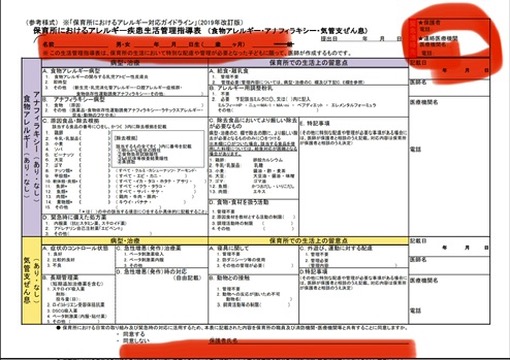

給食から卵・鶏肉を除去してもらう書類の提出

保育園に提出したのは、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」という書類です。使用したのはリンク先の1ページ目のみです。保護者が一番上と下の欄を記入(赤マーカーの部分)して、他はかかりつけ医の先生に記入してもらい、保育園へ提出しました。

さらに園からは、アレルギー反応が出た時に使用する薬の提出も求められました。かかりつけ医では、最初シロップを処方されたのですが、使用期限が短いため、粉薬を処方してもらいました。

アレルギーは遺伝する?

診断されるまでは「アレルギーは遺伝で決まるもの」と思っていました。ですが私も夫も食物アレルギーはなく、「遺伝だけでは説明できないんだ」と気づかされました。

まとめ

この話はまだ進行中で、娘は現在、少量ずつ卵を含む食品にチャレンジしています。これまで食べられなかったものが食べられるようになり、「もっとちょうだい!」と元気におねだりする姿を見ると、本当にうれしいです。卵っておいしいんですね。

克服までの道のりはまだ続きますが、同じように悩んでいる方に少しでも参考になれば幸いです。

続き→(作成中!)

まさか自分の子どもにアレルギーがあるなんて、思ってもみませんでした。

保育園の行事で配られるお菓子も、娘だけはフルーツゼリー。

「いつか、みんなと同じお菓子を食べられるようになりますように」――そんな願いを込めて、今日も少しずつ前へ進んでいます。

不安もあるけれど、焦らず子どものペースで進めていけば大丈夫。

小さな一歩を積み重ねることが、未来の「できた!」につながっていくんだと思います。

コメント